My Last article on Wall Street International Magazine

http://www.wsimagazine.com/it/diaries/report/arte/chiharu-shiota_20140412102706.html#.U02JwVV_s_c

Enjoy!

REPORT - Japan, Arte

Chiharu Shiota

Silenzio e impossibilità

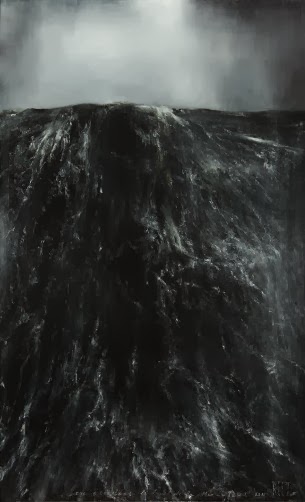

Andrea Rossi, In nome del petrolio, 1986.

La prima volta che incontrai l’opera di Shiota fu alla Strozzina di Firenze in occasione della mostraFrancis Bacon e la condizione esistenziale nell’arte contemporanea. L’installazione pensata dall’artista giapponese classe ’72 si chiama In Between ed è secondo me, un titolo esplicativo, un titolo che contiene appieno l’essenza della poetica di Shiota. Nei lavori dell’artista è proprio “fra”, “nel mezzo” delle cose, degli oggetti ripetuti e riproposti più volte, che ci sentiamo spaesati e attirati nei mondi di memoria collettiva.

Percorsi perturbanti e quasi claustrofobici, fitti reticolati di fili neri avvolgono e si dipanano nell’ambiente, tessendo ampi circuiti, e dentro queste reti ecco che possiamo trovare porte, fogli, lettere o valigie. Trace of memory, Letters of the thanks, Other side, tutto titoli che riportano in un altrove passato, quasi dimenticato, polveroso. Con le opere di Shiota ci si trova a diretto contatto con archeologie di memoria, archivi di oggetti appartenuti a chi sa quale ambiente, a chissà quale storia o persona.

Il nero travolgente, notturno, silenzioso, teso, dei fili che legano ricordi, è rigido ma leggero, riporta esattamente a un grafismo ipnotico e sofisticato di origine orientale. Quei fili neri sono tutte le parole disciolte nell’inchiostro che si fanno confini e tratti, lunghezze e ponti, una rete web che diventa fisica, interconnettendo accessi e oggetti-luogo che diventano mondi abitabili e inquietanti. Gli oggetti luogo, non sono che link abitabili dallo sguardo.

In Other side diverse porte, o di un bianco azzerante, o consumate e logore si presentano in successione, quasi interrogandoci, mettendoci di fronte ad una scelta; se tu voyeur disperso ti troverai davanti a uno di questi varchi avrai il coraggio di tirare la maniglia e spingerti al di là? Avrai il coraggio di tuffarti in un ginepraio infinito di trame, di legami di relazioni, di incontri? Avrai il coraggio di mischiarti nell’impatto con il disordine? Di entrare nel sottobosco dell’anima delle cose? Cosa non sono queste fitte trame nere di fili se non la vita stessa, se non la difficoltà e l’intreccio che ci mantiene collegati tra il mondo e la memoria?

Nell’arte di Shiota viene resa plastica una concezione fenomenologica di matrice, husserliana, la relazione e l’esperienza con e del mondo è messa al centro della riflessione artistica. Over the continent, presentata al National Art Center di Tokyo nel 2013, vede partire da un piccolo e microscopico punto una quantità fluttuante e pulviscolare di fili rossi che si dipanano nello spazio, ciascuno legato, o meglio ancorato a una moltitudine di scarpe di donne, uomini e bambini. Oltre i percorsi, i continenti, i confini geografici, questi astronauti, o esploratori distratti, sono i nostri antenati, sono tutti o nessuno, siamo noi, o saranno altri, cono essenze assenti ma presenti nello spazio della memoria, sono percorsi stati o da compiere. Sono passi in più, nell’avanti della speranza, una tensione, una spinta verso l’oltre, ma legati a un rosso del tempo battuto e trascorso, di un tempo accaduto e tinto con il tono del sorgere più acceso.

Over the continents però appare anche come un monumento funebre, una catalogazione di vittime, un’enumerazione macabra; vittime di violenza, solitudine, abbandono, guerra? La morte giace nel ricordo teso del filo rosso. After the dream mantiene un tono inquietante e onirico, surreale e fantasmagorico, lunghe vesti pallide diafane ed evanescenti fluttuano nello spazio di labirintiche diramazioni filose. Smaterializzate e terribilmente vuote, tunnel di lattea memoria. Appartenute e abitate da chissà quale corpo, anziano o giovane, chissà quale pelle ci scivolò all’interno e perché, e dove…

Silenzio e impossibilità, in un concerto solistico, immobile e danzante nel tempo, In silence, il pianoforte e la sedia sono prigionieri, sono ostaggi di un suono in decadenza; atonale e disperato, il flusso materico dei fili è un pentagramma infranto, (note spezzate e disperate, deserte, filacciose) nel quale la luce non può che filtrare ostacolata. Gli oggetti di Shiota ci lanciano un appello nello spazio dello sguardo, chiedono quasi di essere raggiunti per essere salvati, per non essere dimenticati si circondano di neri nostalgici e puri, asettici, simmetrici e stratificati. Sono oggetti stratificati dal passaggio di sguardi e ricordi, caricati all’ennesima potenza di un isolamento forzato, sono rinchiusi nella loro presentazione come scrigni trasparenti. Questi fili infiniti danno quasi fastidio, bloccano il respiro, ostacolano lo sguardo, intrappolano e sembrano risucchiarti, sembrano espandersi come virus contagiosi.

Shiota accumula e ripete, a volte distrugge bruciando come in Waiting del 2002, un agglomerato di sedie a cui dà fuoco, ma dà fuoco anche a pianoforti, ed ecco che tra le accumulazioni e le distruzioni si annida intrepido il ricordo di Arman, e ci viene riproposto un nouveau réalisme tessuto ossessivamente. Un'eco. Il tratto dei fili infinitamente neri di Shiota si scagliano nello spazio in maniera divisionista rendendo vibrante e infinitesimale l’atmosfera, sporcandola quasi. Cosa starà guardando quella donna dalla schiena neve e nuda, spoglia e isolata dalla finestra? La chioma scura muliebre prende vita in un fitto reticolato che si espande e srotola nell’ambiente. Una femminilità ragno che dà le spalle e proietta la visione nell’asettico altrove riscritto da quei tratti di inchiostro filamentoso.

Gli ambienti di Shiota possono diventare anche scenografie abitabili, dove i corpi rimangono appesi e sospesi atarassicamente, come Matsukaze il lavoro per il Théâtre Royal de la Monnaie, a Berlino. Epifanie mistiche e corporee. Cercando una destinazione, collettivamente, con le più disparate valigie con dentro ogni sorta di ricordo, di souvenir (come nell’opera Accumulation-Searching for the destination), l’esperienza della memoria si fa concreta, e siamo pronti per partire nella moltitudine di visioni, che si fanno salto nel vuoto, da cornici-finestre (come nell’opera A room of memory) in cui quello che è stato e quello che sarà si confondono.