Ultimo articolo uscito sul Wall Street International Magazine.

Enjoy!

:)

http://www.wsimagazine.com/it/diaries/report/arte/le-opere-di-david-casini_20140212110212.html#.Uv5yhWJ5M_c

REPORT - Italy, Arte

Le opere di David Casini

Un pensiero in altezza

Agrodolce. Un pensiero in altezza, al marmo e miele, frutta candita e ottone, un violino e grandine. Si tratta di soffici ed eleganti dicotomie, ma anche di composizioni alchemiche. Le opere dell’artista David Casini si adagiano su bianchi, cristalli e accostamenti delicati, segreti da schiudere a ogni sguardo per la bellezza complessa alla quale sono legate. Casini, nativo di Montevarchi, può vantare nel frastagliato panorama contemporaneo di una sostanziale artigianalità e manualità, qualità che si sono un po’ perdute a discapito dell’emergere di altre idee e movimenti artistici nel XXI secolo, tecniche e materiali originari di quel cuore aspro e dolce della Toscana custoditi e trattati dall’artista anche a distanza.

Di fondamentale importanza è infatti il periodo trascorso nella sobria Ginevra che determinerà la nascita di nuove idee estetiche portando l’artista a diverse espressioni: da questa terra erediterà le tradizioni rielaborandole e ispirandosi ai paesaggi svizzeri, e riverserà nelle sue opere un maggior impiego di freddezza e luce. Attention del 2003 è un esempio di lavoro nel quale l’artista ha rielaborato una leggenda, il mito dell’eroe svizzero Guglielmo Tell, e lo fa in maniera decisamente personale e interattiva, facendo dialogare due parti di un’unica scena disegnandone una parte sul muro e l’altra (riprendendo una tradizionale tecnica toscana) cucendola su una poltrona di design.

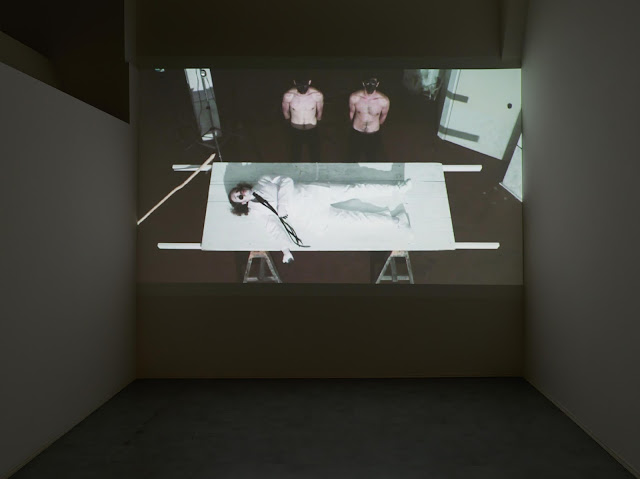

Il periodo che va dal 2003 al 2013 è costellato da varie opere, diverse tra loro con il comune denominatore di un amore crudele, ma romantico come la volontà di ricreare la realtà pur rimanendone legato. Casini osserva e si ispira a un qualcosa che appartiene a tutti ma che puntualmente viene visto e non guardato, lo spazio. Trasfigurare l’ambiente assorbendone, come una carta non sazia di inchiostro, le forme e le peculiarità. Espax, installazione ambientale presentata a Napoli nel 2006, prevede una grossa apertura nel soffitto da cui esce maestosa una forte, azzerante luce bianca rinforzata dall’utilizzo di neon: l’opera in questo caso assume l’aspetto di una soglia, di un passaggio a un altro ambiente, a un altro spazio, a un altro tempo. Questo concetto, di trasformazione e di passaggio, di sospensione, ritornerà sovente nella poetica dell’artista. L’esplorazione di spazi anacronistici e astratti continua in Corruptible matter, un titolo già esplicativo, che volge a sottolineare la materia, la carne e il verbo attraverso cui si esprime quello che ci circonda.

Casini si serve della prospettiva come di una amante, rivolgendosi ai vate del rinascimento italiano, quali Piero della Francesca, l’Alberti e Mantegna; pesca dal passato, dalle radici di una terra e di una cultura e li riinnesta come un regista in ambientazioni cinematografiche futuristiche, in un continuo dialogo tra passato e futuro. Casini è il caos del presente, è quello che accade, che si mischia però in un silenzioso ordine trascendentale che acceca come le nervature di marmo bianche, il tromp l’oeil sulla pavimentazione della galleria ginevrina faro dell’artista, l’Analix Forever. Questa illusione prospettica ci inganna e ci fa cadere nel sorriso beffardo di chi vuole aprire allo sguardo possibilità. Un fuori tempo che ha i suoi battiti, anche se sono caldi come il rumore dei passi nella neve. Ecco ancora dicotomie e ossimori. Casini è anche abile scultore, con propulsione tattile e tridimensionale (anche nella scelta di fili metallici per la cucitura rafforzando il valore di matericità) crea architetture in ceramica riguardando l’architettura anni Venti del futurista italiano Antonio Sant’Elia, e come tacchi, quelle altezze gotiche sono altezze di idee che si gettano in un altrove immaginato, sono slanci che mirano a un ascetismo in continua ascensione.

Ma questa elevazione è pur sempre ancorata a qualcosa, a nuvole di corallo, ed ecco nuovamente il contrasto e la differenza che si fanno presente; il basamento delle sculture in ceramica è infatti di puro corallo. E cosa sono i coralli se non le briciole del cuore della terra? Altra parola chiave nel lavoro di Casini è Krystallos, nonché titolo di una mostra del 2008. Dal greco antico (nuovamente un sguardo alla storia) la parola cristallo rimanda all’acqua ghiacciata per l’eternità dagli dei e conserva in sé quindi un concetto di infinito fermo e deciso, un legame con l’universo. Marmo, cristallo, ceramica, sculture di ghiaccio, quarzi, verticalismi, un’enumerazione materica sofisticata, da leggere per la complessità di stratificazioni alle quali appartengono, quella di Casini è una wunderkammer di ricordi profumati liberati da qualche armadio vintage ma proiettati in visioni che devono ancora accadere, in momenti che non sono stati ancora inventati.

Nel 2009 con l’opera Genera l’artista vince il Talent Prize, un riccio di mare, vetro, quarzo, il titolo del lavoro semanticamente valido, accentua sull’importanza del generare. Quello di Casini, è un simbolismo composto da costruzioni a più livelli, perché l’antico, la biologia, gli oggetti preziosi si mischiano sotto l’immaginazione dell’artista che crea e detta mondi rispettandone le radici e le profondità, generando frozen theatre di antica e futura memoria. Da stilista ridefinisce le fisionomie non trascurandone le essenze.E viene alla mente un passaggio di Calvino, da Le città invisibili:

Guardato il fiume, valicato il passo, l'uomo si trova di fronte tutt'a un tratto la città di Moriana, con le porte d'alabastro trasparenti alla luce del sole, le colonne di corallo che sostengono i frontoni incrostati di serpentina, le ville tutte di vetro come acquari dove nuotano le ombre delle danzatrici dalle squame argentate sotto i lampadari a forma di medusa. Se non è al suo primo viaggio l'uomo sa già che le città come questa hanno un rovescio: basta percorrere un semicerchio e si avrà in vista la faccia nascosta di Moriana, una distesa di lamiera arrugginita, tela di sacco, assi irte di chiodi, tubi neri di fuliggine, mucchi di barattoli, muri ciechi con scritte stinte, telai di sedie spagliate, corde buone solo per impiccarsi a un trave marcio. Da una parte all'altra la città sembra continui in prospettiva moltiplicando il suo repertorio d'immagini: invece non ha spessore, consiste solo in un diritto e in un rovescio, come un foglio di carta, con una figura di qua e una di là, che non possono staccarsi né guardarsi.

Un rovescio, e si avrà la faccia nascosta di un qualcosa di altro, perché l’immaginazione ridisegna la realtà. Le opere di Casini sono nascite e morti, racchiuse in container trasparenti, rendono visibile la loro invisibilità perdendosi in uno spazio-tempo congelati. Ma se l’opera d’arte è sempre una ferita e apertura, quelle dell’artista si presentano appunto come riti e porte di passaggio per l’altrove tanto agognato. Rito di passaggio, un caminetto che diviene appunto metafora di un viaggio immaginato per chissà dove, Casini non ha valigie ha solo percorsi sognati.

E sopra al camino, ecco souvenir onirici e surreali che si mischiano tra loro in un cocktail di organico e inorganico, i cubetti di ghiaccio non sono che dicotomie. Altro lavoro interessante, è L’illogica abitudine del 2011 che riflette sulle costruzioni abusive sul Mediterraneo: ed ecco ancora una sfilata di microsistemi, coralli, resina, ferro e vetro, uno skyline di architetture nascenti da coralli, che puntualmente generano, e generano, immaginando, pensieri che plasticamente si traducono in altezze ed esoscheletri architettonici.

Con Back Home del 2012 allo Spazio Morris di Milano, l’artista ha affrontato da vero amante il rapporto tra lo spazio e la vita, e nel mezzo l’arte. Casini infatti ha vissuto fisicamente per alcuni mesi lo spazio della galleria, accarezzandolo, a volte ferendolo, amandolo o prendendosene gioco, ha dialogato e sedotto quell’ambiente. La galleria divenendo lenzuola di un letto disfatto è diventata vita vissuta, vita vera, un laboratorio di creazione e archivio di memoria, stratificazione di odori e pensieri, uno spazio vivo a immaginazione sciolta, disciolta e aperta. Casini torna a casa, riutilizza tutto ciò che è fisicamente suo, nella mente e sulle mani, coniugando il suo gusto tra passato e un futuro da inventare, così specchiere vintage, vernici sintetiche, ottone, spugne marine, coralli si incontrano per dare vita a riflessi di vibranti forme neonate, partorite da visioni immaginate, ma legate all’idea di riflesso, di una riflessione attraverso lo specchio, una ricerca profonda su un’identità reale e antica. Un dejà vu, perché di sicuro da qualche parte si sono già viste, quelle forme si sono già incontrate, e allora sono impronte di attimi vissuti, sono orme e tracce.

Tu non mi conosci sdogana dai cliché delle convinzioni, perché se di primo impatto crediamo di trovarci di fronte a una testa di cinghiale tassedermizzata, beh, ci sbagliamo. Basta ruotargli attorno per rimanere estraniati. La cavità della testa è infatti divenuta una grotta piena di cristalli di quarzo, inganno e preziosità; l’animale e il minerale che innestandosi secondo energiche fantasie diventano qualcosa di altro, mischiandosi non si definiscono, e quella diventa una cavità profonda di pensieri affilati. Come quando fuori piove invece è una poesia plastica, un mash-up visivo, un dj set di oggetti, un’installazione che fa incontrare pietra minerale, un trasformatore, una pompa elettrica, un nebulizzatore, vetro, ferro, plastica, ottone, silicone, legno e acqua. Gli oggetti di Casini si incontrano sempre, non per vanità, ma per coincidenze fortuite, generando sempre qualcosa di altro. Si tratta di microcosmi, e vengono alla mente le poesie di Sanguineti, non a caso la raccolta delle poesie che vanno dal 1951 al 2004 si intitola appunto Mikrokosmos, densa di frammenti e montaggio, ritrovano affinità nei lavori di Casini per le ascendenze matematico-scientifico, sovrapposizioni, universi autonomi, e per l’uso di un linguaggio ben radicato nella realtà materiale.

Tutto sembra funzionare del 2012 ribadisce l’idea di macchine celibi, installazioni da piccolo alchimista, si passa anche dal pensare a un’opera come prodotto di una macchina (da un’artigianalità da cui l’artista era partito) a una concezione di macchina come opera. L’aspetto erotico della macchina inoltre viene correlato ai meccanismi del sesso libero, rappresentato visivamente dai fumi e dai fluidi, immateriali ed evanescenti come il godimento. Casini è un trasformatore, un catalizzatore di energie, un traduttore di fantasie erotiche e non, creando così mondi celibi ma esteticamente fruibili. La questione temporale e quella spaziale emerse si affermano ulteriormente con il titolo dell’opera Momento in cui tutto questo ha uno spazio esposta alla quarta Biennale D’arte Contemporanea a Salonicco.

Le opere di Casini accadono qui e ora, nel caos del presente che si fa spazio, legandosi a un filo di raso al passato e al futuro. Un lavoro estremamente dialogante ed elegante che vede appunto la dicotomia tra artificiale e organico, connettendo il museo archeologico, luogo d’esposizione, alle spugne di mare e ai minerali che leggiadre vibrano esili, ricordando vagamente l’evanescenza appesa e sospesa di Calder oltre alla concezione di aleatorietà. Casini ci riporta a una frase significativa: “Arte torna Arte”, espressione coniata dall’artista Luciano Fabro, un pensiero rivolto all’arte come un continuum che si rinnova e si rigenera traendo forza da se stessa e dalla propria storia, mantenendo come Sanguineti scriveva “Uno sguardo vergine sulla realtà: ecco ciò ch'io chiamo poesia.”

Pubblicato: Mercoledì, 12 Febbraio 2014

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)